ずっと暮らしのベーシック!波佐見焼 “ Common” のうつわ大特集

これ以上、日常のうつわで頼もしいブランドはない。そう言い切れるくらい扱いやすく丈夫で、それでいて丁寧にデザインされているテーブルウェアブランド「Common」。波佐見焼のうつわをメインに、カトラリーやグラスも充実しています。

究極にシンプルなデザインでひとり暮らしの人にも、カラーバリエーション豊富で家族みんなで使う人にも、「頼れる普段着のうつわ」として大人気! 波佐見町でクオリティの高いものづくりをしていますが、大量生産することで気軽に買える価格を実現しています。

もっと多くの人に「Common」を知って使ってもらいたいと思うのですが、よく言われるのが「どのサイズを買ったらいいの?」という声。実はレストランやホテルなどでも支持されているブランドゆえに、サイズ展開がとっても豊富なのです!

今回は「Common」の魅力をお届けし、サイズ選びを Hasami Life 編集部が徹底的にサポートします! ぜひお買い物の参考になさってください。

そもそも「Common」って?

「Common」という言葉には「共有の、普通の、特別な身分の無い、慣用的な」という意味があります。その名の通り、「地域や時代にすら左右されない、どんな空間とも調和する、普遍性をそなえた形」を備えたシリーズです。ニュートラルで無駄がなく、どこか親しみのわく、あたかもずっと昔からあったようなフォルム。「Common」というテーブルウェアは、そんな形を目指して生まれました。

「Common」のデザインを手掛けたのは、角田陽太さん。

仙台市生まれ。2003年渡英し、さまざまなデザイン事務所で経験を積む。2007年、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)修了。2008年に帰国後、無印良品のプロダクトデザイナーを経て、2011年、自らのスタジオ『YOTA KAKUDA DESIGN』を設立。多岐にわたる分野で国内外にデザインを発表し続けている。

角田さんはCommonのプロダクトの形を生み出すために、驚くほどの時間と手間をかけ、緻密な検証を重ねたといいます。究極にシンプルだからこそ、ごまかしはききません。ベストなサイズや曲線を何回も検証して「Common」はデザインされているのです。

以前Hasami Life 編集部でお話を伺った際には「普遍的なデザインを目指したブランドなので、テーブルウェアの歴史から学ぶことも多かったですね。歴史を勝ち抜いてきたものはやっぱり強いので」とおっしゃっていました。膨大な歴史の積み重ねが、「Common」に活かされています。

長く使える「Common」のうつわ、どれを買う?

いつでもスタメンとしてテーブルで活躍してくれる、「Common」のうつわたち。最初にお伝えした通り、サイズ展開が豊富なので、「なかなか Hasami Life でお買いものしようとしても選びきれない」という声もわたしたちには届きます。

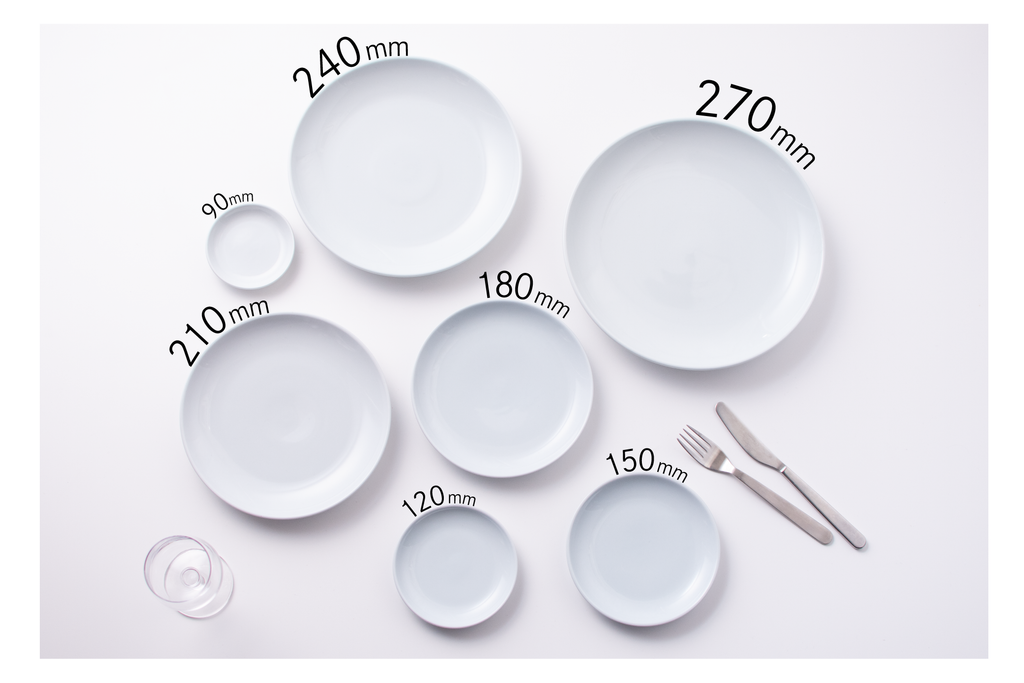

そこで今回は、プレートやボウルのサイズをわかりやすく写真でご紹介します! あなたの暮らしには、どのサイズが合うでしょうか?

使い勝手バツグンのプレート、どれ選ぶ?

いちばんオーソドックスな丸いプレートは全部で7サイズ。90mmは「Japanese Style」の豆皿として近年仲間入り。プレートがいちばんサイズ展開豊富です。そのなかで、150mmと210mm、270mmがあるといろんなシーンに対応できるのでは、と編集部でセレクトしてみました。実際に料理をのせた写真もご覧になってサイズを想像してみてください。「ヤマザキ ダブルソフト」を使ったコーディネートです。

「Common」はオーバルプレートもおしゃれ!

テーブルコーディネートのアクセントになる形のオーバルプレートは全部で6サイズ。通常の丸いプレートと比べると、すっきり収納できるところも高ポイントのアイテムです。そのなかで、150mmと230mm、270mmがあるといろんなシーンに対応できるのでは、と編集部でセレクトしてみました。実際に料理をのせた写真もご覧になってサイズを想像してみてください。

料理に合わせて、ボウルも揃えたい。

安心感のあるボウルは全部で4サイズ。120mmと150mm、210mmのボウルを編集部でセレクトしてみました。実際に料理をのせた写真もご覧になってサイズを想像してみてください。

ボウルも、オーバルがあります!

プレートと同様、オーバルにもボウルがあります。こちらは2サイズ。カレーや煮物など、汁気のあるものにぴったり。たとえば、家族で食べるぶんのナスの揚げ浸しをドンと盛ったり、魚を一匹丸ごと使ったアクアパッツァを盛るときにも活躍します。実際に料理をのせた写真もご覧になってサイズを想像してみてください。

カラーコーディネートも楽しんで!

プレートとボウルは Yellow,Gray,White,Navy の4色展開。シンプルなデザインのぶん、どの色にするかで雰囲気が変わります。いろんな色を組み合わせても華やかですし、シンプルにWhite オンリーにするのもアリ。色選びで迷う方は、2色を選んでコーディネートすると、まとまりが出ると思います。

わたしたちは「Common」のここが好き!

普段、編集部員がどんなふうに「Common」を使っているのか? 愛用アイテムやお気に入りポイントをご紹介します!

「わたしはいつも器を2枚セットで購入するようにしているので、Common は本当にうれしい価格帯だなぁと思います。シンプルで合わせやすいのでお皿だけでなく、グラスもカトラリーもいろいろ持っているのですが、150mmのプレートはとにかくよく使いますね。ケーキ皿にぴったりなんです。写真のyellow を最初に使い始めたのですが、あとからnavy とgray も買い足して全部で6枚持っています。それでも5000円でおつりがきちゃうんですよー」

「Hasami LifeのInstagramにのせるために料理・撮影したときの写真です。汁気のあるレバニラ炒めを盛り付けましたが、ある程度深さもあるプレートなので、安心感がありました。『西花』というブランドの染付の和食器との相性も意外とよかったです◎ これまでに、中華、洋食、和食などを盛り付けましたが、シンプルなうつわなのでどの料理も違和感がありません。『本当にシーンを選ばないブランドなんだな』と実感します」

波佐見町・西の原のうつわショップ「南創庫」でも人気!

波佐見町にあるうつわショップ「南創庫」では、「Common」のうつわを販売しています。お客さまの声や、スタッフさんたちのお気に入りを教えてもらいました。

「コモンはとにかくリピーターが多いんです! それだけ実際に使ってみて『よかった』と感じる人が多いのではないでしょうか。とくに春の新生活がはじまる時期には、まとめ買いする方も多くて大人気です!」

選び方のコツもお聞きしました。

「まずはお家で出番の多いうつわのサイズを確かめてみるといいですよ。定規やメジャーで測ってみて、欲しいサイズと照らし合わせてみると安心してお買いものできるはずです。小皿、大皿といっても、使いやすいサイズはご家庭それぞれ。お客さまの食卓スタイルに合わせて選び分けてみてください」

スタッフのひとり、いけださん愛用アイテムがこちら。

「270mmの大きめプレートが好きです。うちは毎晩必ずおかずを5品テーブルに並べる家で、このサイズのプレートをよく使っています。近くに住む姉夫婦が遊びに来ると、6〜7人でのごはんになって盛り付けも雑になるんですが(笑)、カラーバリエーションが豊富なので食卓が明るい雰囲気になります。色はnavy がイチオシ! からあげなどのいわゆる”茶色いおかず”をおしゃれに見せてくれます」

和食には「Japanese Style」を組み合わせて。

2020年には「Japanese Style」が仲間入り。磁器の飯碗と豆皿、天然漆で仕上げた汁椀、丈夫な箸が発売されました。これまでの「Common」と合わせてしっくりなじむアイテムばかりです。

どのようにデザインしてつくられたのか? デザイナー陣へのインタビューもぜひご覧ください。

https://hasamilife.com/blogs/blog/japanesestyle-interview

「Common」はカトラリーもグラスも充実!

「Common」磁器のうつわは西海陶器株式会社、ガラスウェアは東洋佐々木ガラス株式会社、カトラリーは燕振興工業株式会社が担当。歴史ある、技術力にすぐれた企業によって製造されています。カトラリーやグラスまでトータルコーディネートできる点でも人気です。

******

サイズで迷うみなさまの参考になりますように。「どうしても迷ってしまう」という方は、気軽にお問い合わせください。用途などおうかがいして、おすすめもさせていただきます。

※一部、Common 公式サイトの文言を参照しています。(http://commontableware.com/ )

コメントを残す