窯元探訪【大新窯】vol.27『子ども食器、誕生秘話。』

焼きものの町・波佐見の中でも、特に多くの窯元が集まる中尾山。その中でも「世界最大・最長の登り窯跡地」という、とびきりロマンある場所で波佐見焼を生み出す『大新窯(おおしんがま)』さん。

前編 では、色イッチンの作業場を見せてもらい、登り窯跡地を探索しました。後編では、歴史のある工房とギャラリーを見学。3代目社長の藤田隆彦(ふじた たかひこ)さんにもご登場いただき、子ども食器の誕生秘話について伺います。

太陽の光が差し込む、味わい深い工房

――移築のお話、もっと詳しく教えていただけますか?

太田晃輔さん(以下、太田 )

佐賀県多久市にあった公会堂を移築しているそうです。昔の木造建築は、1つ1つの部品をほどくことができたので、このように大きい建物でも遠くから移築することができたんです。

その公会堂にはどんな歴史があったのか、これだけ大きな建物なので、なにか情報がないか、写真が残っていないかと、気になって多久市の図書館に行って調べてみたのですが、わからないことが多いんですよね。でも、この味わいのある建物は、今の時代に新しく作ることはできないと思うので、大切にしていきたいと思っています。

太田

2階は移築後につくったそうなので、公会堂の頃はこのような空間がさらに連なって、ホールになっていたのではないかと想像してします。

――大新窯さんの工房は、天井が高く抜けていて本当に気持ちいいと思っていたのですが、公会堂の移築と聞いて納得しました。2階も楽しいですよね。秋陶めぐりで料理家のminokamoさんとおじゃましたときも、その掘り出し物の数に驚いていました。

特集『minokamoがゆく!中尾山・秋陶めぐり【前編】〜焼きもの 秋さんぽ〜』でもギャラリーを訪問。写真は、鳥獣戯画をモチーフにした大新窯の器に原田製茶さんの「鬼木みどり」にはちみつでさらに甘みを加え、米粉のお団子を入れた簡単おやつを盛り付けたもの(【後編】より)。

太田

2階はアウトレットコーナーになっています。今では、あまり作られない袋もの(急須や汁次など)のほか、試作品も置いているので、一点ものが多いですね。職人による手描きの茶碗は「最後の1個」だけを集めて並べていたり。

――ラスト1個、魅力的ですね。大新窯さんのベストセラー商品には、どんなものがありますか?

太田

「かぶ」の絵付け皿でしょうか。「株が上がる」と由来されるように縁起のよい柄であり、愛用してくれる方も多いので40年近く作り続けています。

太田

うちでは、転写シートはほとんど使いません。職人さんによる手描きを基本に「はんこ」も活用しながら、手仕事を大切に焼きものづくりをしているんです。この「か(・)ぶ(・)」も、葉っぱの線描きをはんこ、それ以外はすべて手描きで仕上げています。

▼波佐見のはんこ職人、立石聰さんのインタビューもあわせてどうぞ。https://hasamilife.com/blogs/blog/tateishi-seikoudou

子ども用食器&色イッチンの誕生秘話

現社長の藤田隆彦さんにもお話を伺います。

――藤田さんは3代目とお伺いしました。これまでの大新窯さんの歴史についてぜひ、改めて教えてください。

藤田隆彦さん(以下、藤田)

焼きものは、わたしの祖父が始めました。でも、一度畳んでいるんです。それは、戦争で焼きものが焼けなくなったから。燃料や材料がすべて軍事産業のために使われてしまったからね。波佐見でも、焼きものの裏判を窯元名から番号に変更させられたり、価格制限や減産の命令まであったそうです。

そのあと、わたしの父が再び窯業を再開しました。

――そのとき、大新登り窯後に移築したのでしょうか?

藤田

最初はここではなく、中尾山のふもとに工房がありました。生地屋の「藤田鋳込所」は親戚なのですが、当時はそこでみんなで一緒に焼きものをしていましたね。それが昭和40年前後。

窯を再開して数年後、この場所へ窯ができました。というのも当時、すごく儲かったんですよ。博多人形がとても忙しくてね。

――昭和44〜45年、ふじた陶芸(=大新窯)の誕生。この場所で焼きものをスタートしてから今年で53年になるんですね。初代、先代の時代から、引き継いでいる技術はありますか?

藤田

「とくさ」です。この染付けは、もうずっと作り続けていますね。職人の手仕事の素晴らしさが出ている器ですから。「もっと、売れるやろ!」と思っているけれど、意外とそうでもなくて(笑)。

――人気の子ども用食器は、藤田社長の時代に開発されたのですよね?

藤田

ええ。食器自体はありましたが、顔料などを調整して今の状態にしたのはわたしです。下絵でもっときれいに色が出る方法はないか? と考えて、この「色イッチン」という手法が生まれました。

――7〜8年前からの商品とは思えないほど、本当に存在感のあるシリーズだと思います。

藤田

顔料は3〜4色から試行錯誤をし、今では10色以上きれいに色が出るようになりました。釉薬のバランスが決まるまでは難しかったですね。2〜3年はかかったと思います。

ちなみにこのプレートが色イッチンで最初に仕上げたものです。

藤田

今のところ、色イッチンはうちしかやってないですね。これでひと花咲かせようと思ったんですけど(笑)。

――え! もう咲いているのではないですか?

藤田 うーん。もう少し!

一同 (笑)

藤田

じつは8年前に病気をし、今は現場を従業員さんたちにまかせています。それまでは釉がけをしたり、波佐見では「あらしこ」と呼ぶ「荒仕事(あらしごと)」をしていました。つまり、なんでも屋。

――これから作りたいものはありますか?

藤田

う〜ん、そうだな。 新しいものは、きっと甥っ子が考えてくれるでしょう(笑)。CAD(訳:コンピュータ支援設計)など、新しい技術を使って、新しいものを。あとは、お前たちの好きなことをしろ、と伝えてあるんです。

波佐見焼の、陶磁器の魅力を学ぶ日々

最後にもう一度、甥っ子の太田さんにお話を伺いました。

太田

初めて一人暮らしをしたとき、器を持っていかなかったんです。100円均一で買ったプラスチックの茶碗でご飯を食べたとき、本当に味気ないことに気がついて。その年の夏休み、実家からたくさん焼きものを持っていきました。あのときが茶碗って、陶磁器って、本当にいいもんだな、と思った瞬間です。

――昨年から働き始めていかがですか?

太田

今は催事など営業のお仕事をメインに、工房では窯積みや釉掛けなどを行っています。いずれ絵付も勉強しなきゃ! と思ってはいるのですが、すべてフリーハンドで描いていると思うと、やっぱり腰が引けてしまいます(笑)。

お客さんからも日々、多くのことを教えてもらっています。「子ども食器は割れるのが大事なの。もったいないんじゃなくて、子どもにとっては割っちゃうことも勉強なの」という話を聞いて、なるほどと思いましたね。

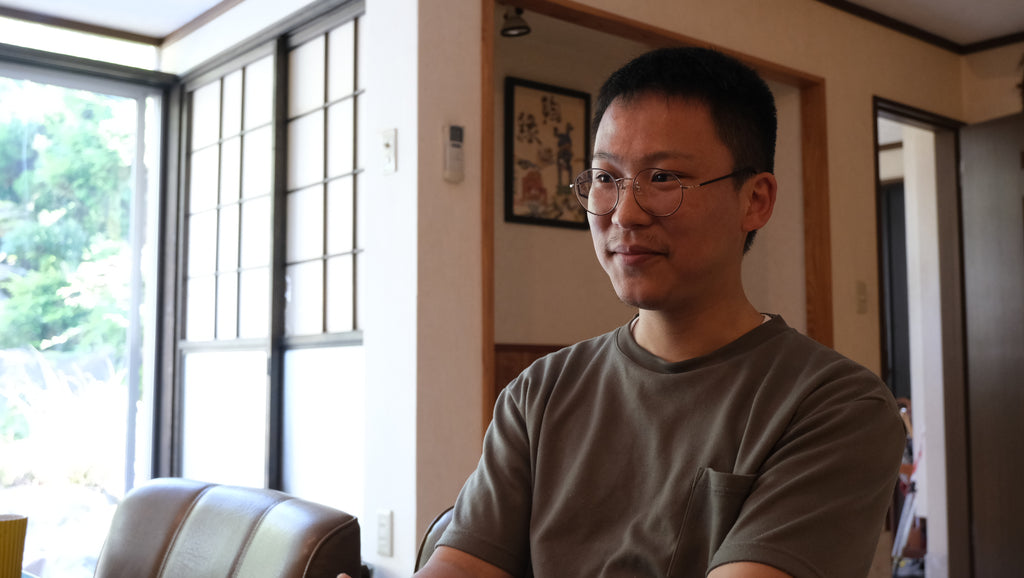

現在、30歳。工業組合では、最年少だそう。「これからの大新窯を背負って立つかもしれない?」というわたしたちの質問に「正直に話すと、迷いや不安もあります」と言いながら、すぐに「でも、すごく楽しいです!」という真っすぐな言葉が返ってきました。

太田さん、そしてお母さまの栄子さんの笑顔に見送られて工房を後に。これからの大新窯さんの焼きものも楽しみにしています。

【大新窯】

〒859-3712

長崎県東彼杵郡波佐見町中尾郷767

0956-85-2652

※窯元を訪れる際は、事前に電話でご予約ください。土日祝は定休日ですが、対応できる場合も。

Instagram

https://www.instagram.com/ohshingama/

webshop

https://oshin.thebase.in/

コメントを残す